1

ДВ антенны / Шпаргалка по ДВ АФУ: от выходного каскада до кончика антенны

« : 05 Март 2025, 15:34:49 »

Когда радиолюбитель начинает заниматься ДВ и впервые создает свою передающую станцию, возникает множество неясностей. Какой вариант предпочесть? Есть ли подводные камни? Не потрачу ли напрасно время и силы на заведомо неудачную конструкцию?

Попытаемся изложить здесь тезисы - как надо делать и как делать не стоит,из собственного опыта.

Далее рассмотрим наиболее распространенный "дачный" вариант: Г- или Т-образная антенна, натянутая между двумя мачтами над дачным участком. Удлиняющая катушка непосредственно между выходом передатчика и полотном антенны. Сказанное будет справедливо и для штыревой антенны с изолированным основанием и емкостной "шапкой-зонтиком" сверху.

Выходной каскад передатчика должен иметь выходной трансформатор с переключаемыми отводами вторичной обмотки. Пусть первичная обмотка содержит 5 витков (2 Х 5 витков для двухтактного каскада). Предположим, передатчик имеет подводимую мощность 480 Вт и питается от источника 48 Вольт. Ток получится 10 А. Ведем расчеты очень грубо, нас сейчас устроит прикидка с точностью "до полпорядка". Поэтому не учитываем форму импульсов тока и КПД и коэффициенты Берга. Так что положим, что нагрузочное сопротивление оконечного каскада должно быть примерно 5 Ом при данной мощности и Uпит.

Задача выходного трансформатора - преобразовать сопротивление цепи "удлиняющая катушка - потлотно антенны - земля" в эти самые 5 Ом. Каким может быть сопротивление антенной цепи? Оно складывается из омического сопротивления удлиняющей катушки (единицы Ом), сопротивления излучения полотна антенны (десятые если не сотые доли Ома - а веедь именно это сопротивление "излучает" радиоволны!) и сопротивление потерь в земле и окружении (десятки Ом). Таким образом, на самом деле выходной каскад нагружен на сопротивление потерь в земле! И именно с ним приходится согласовывать выход передатчика. Как - переключая отводы выходной обмотки.

Немного о земле. Потери в земле здесь имеются в виду ВЧ потери. Они всегда больше, чем сопротивление контура заземления, который по ГОСТУ не более 4 Ом. Вч сопротивление будет больше. Ток "смещения" с полотна антенны через пространственную емкость замыкается через землю на земляной конец выходной обмотки передатчика. Он, этот ток, потечет по поверхности и в глубине грунта как непосредственно под полотном антенны, так и несколько за ее пределами. Больше всего влияет грунт непосредственно под полотном. Хорошо бы постелить там что-то проводящее, противовесы, можно прямо в земле. Без противовесов, просто на кол заземления, тоже можно работать, особенно если грунт не сухой. Но лучше хоть несколько проводов проложить. Это позволит довольно заметно снизить Rземли, ток антенны прилично возрастет и излучаемая мощность возрастет в квадрате. Сказанное относится к горизонтальным токам, не принимающим непосредственного участия в излучении. На ДВ работает только вертикальная поляризация. Горизонтальная затухает очень и очень быстро.

Вторая составная часть Rземли, менее очевидная - потери в окружении, а именно в вертикальных проводящих предметах - деревья, высокие кустарники, металлические мачты и так далее. Ток в вертикальной части нашей антенны наведет в этих предметах паразитные токи, направленные таким образом, что они будут своим вторичным полем противодействовать нашему току антенны. Поэтому, помимо того, что наша полезная мощность будет рассеивается в нагревании предметов, появляется еще и кажущееся сопротивление от "противотоков". Мы пытаемся "вкачивать" мощность в антенну, а ток в ней растет очень вяло, намного хуже, чем нам ожидалось.

Пример: у меня на участке собран автоматический радиомаяк (https://136.su/index.php/topic,558.msg31899.html#msg31899) с зонтичной резонансной антенной. Как-то мне захотелось повещать мощным передатчиком 1500 Вт на имеющуюся на некотором удалении Г-образную антенну. Обычно мне удавалось получить ток антенны 4,2 А. А в этот раз включился, подбираю отводы выходного трансформатора - и никак ток не растет выше 1,8 А! Что за чудеса? Тут я вспомнил про антенну радиомаяка. Оказалось, в ее цепи наводился очень приличный ток, хорошо на выходе радиомаяка стоит мощный защитный разрядник - он вовсю светился! Как только отключил удлиняющую катушку от "зонтика" радиомаяка - на основном передачике сразу ток вернулся в норму.

Итак, полотно антенны и особенно его вертикальная часть должна быть удалена от деревьев и прочего хотя бы на десяток метров. Дальше влияние уже малозаметно.

Мы рассмотрели из чего складывается сопротивление антенной цепи. Его величина при очень хорошем АФУ будет порядка 20 Ом; при средних условиях, доступных радиолюбителю - 60-80 Ом; на песке/суглинке может получится и 100 и 150 Ом. С согласованием нам поможет выходной трансформатор. Первичка 5 витков, сопротивление в цепи выходного каскада нужно 5 Ом. Сделаем выходную обмотку с отводами от каждых 5 витков. Сопротивление будет трансформироваться как квадрат отношения витков. Получим такие соотношение выходного числа витков и трансформируемого сопротивления в антенной цепи:

5 витков - 5 Ом

10 витков - 20 Ом

15 витков - 45 Ом

20 витков - 80 Ом

25 витков - 125 Ом

Как видим, с увеличением числа витков согласуемое сопротивление стремительно растет, и не всегда можно получить желаемое согласование. Значит шаг витков нужно сделать либо меньше (от каждого второго витка), либо неравномерным - сначала через пять витков, потом, например, через 2 витка. Так будет конструктивно проще.

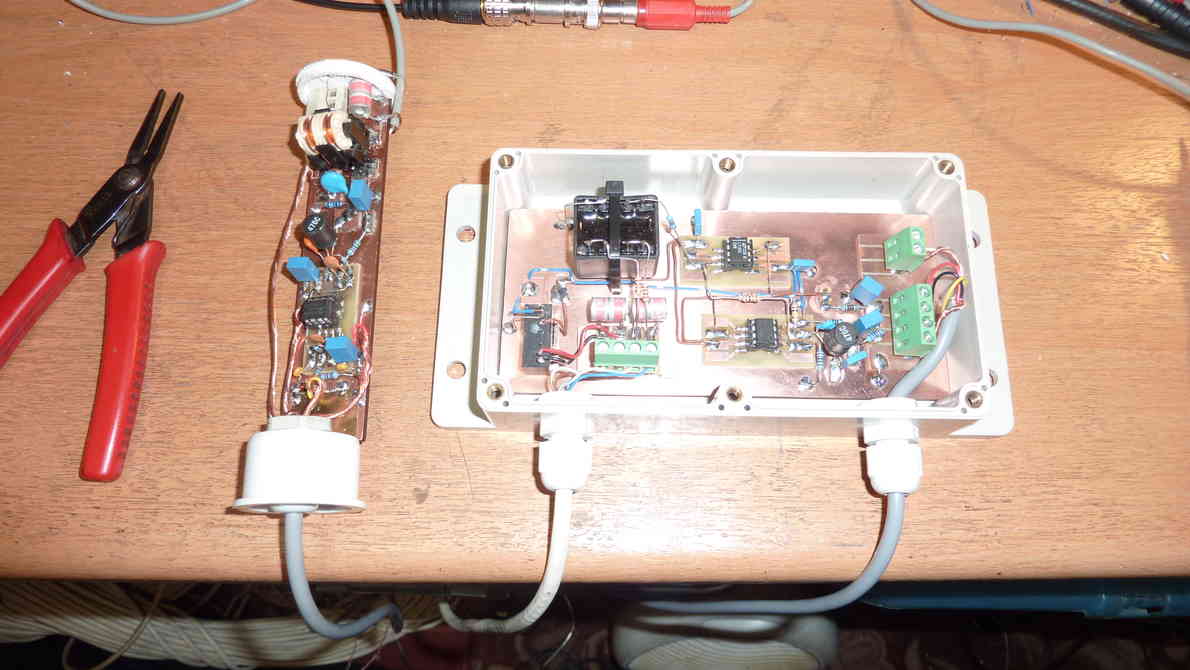

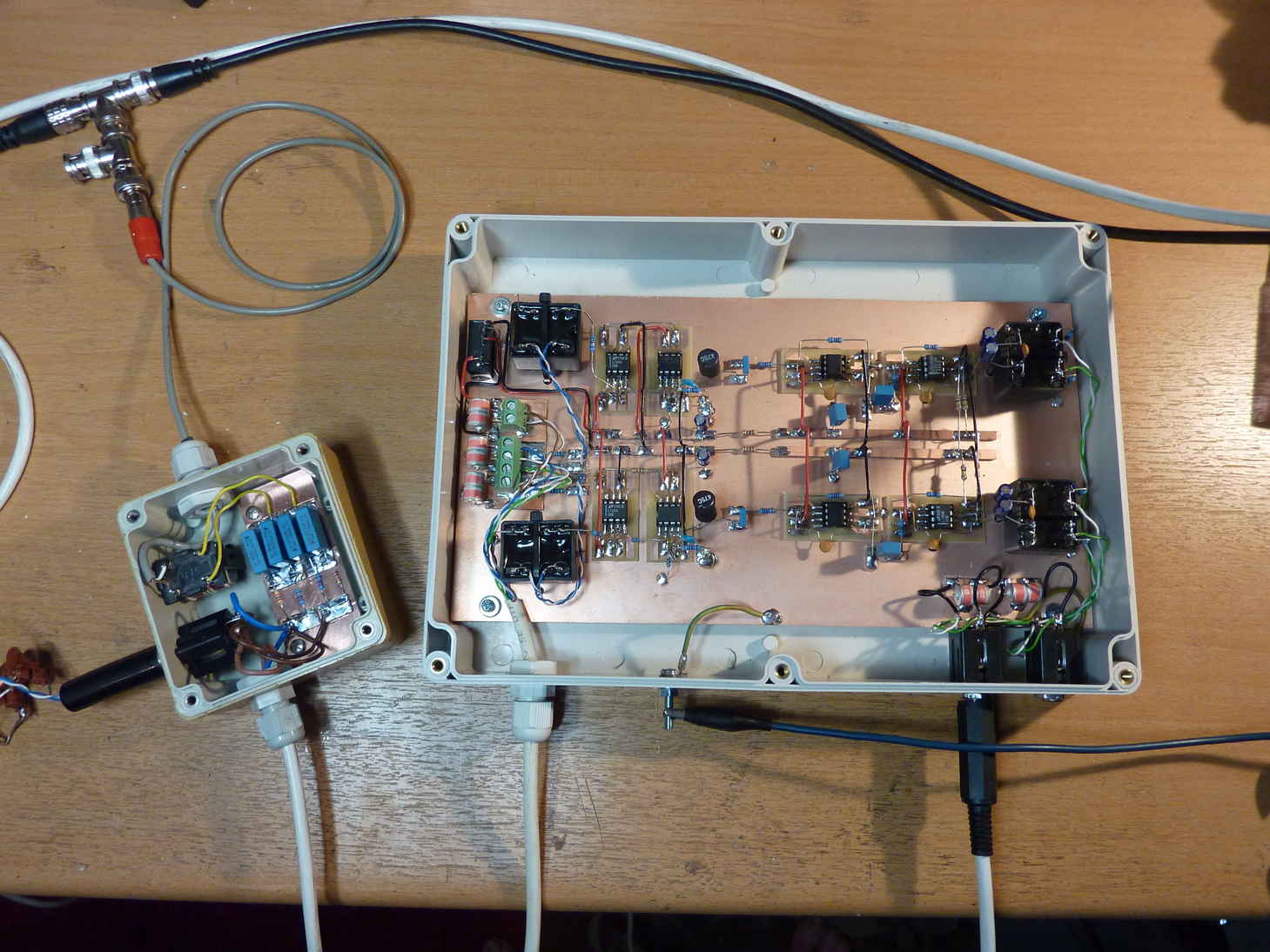

Еще лучше, сделать выходную обмотку из частей в "двоичной" пропорции: 1-2-4-8. В данном случае лучше будет 2-4-8-16 витков. Далее эти 4 обмотки можно коммутировать с помощью 4 переключателей, получая любое желаемое итоговое число витков от 2 до 30. Пример такой конструкции здесь https://136.su/index.php/topic,422.msg22899.html#msg22899

Теперь перейдем к конструкции полотна антенны.

Какой высоты нужны мачты? Ну чем выше тем лучше. 8 метров это наверное минимум-миниморум. При этом получатся неплохие результаты, Европу и G достигните. Хорошо начинает быть с высоты метров 12 и выше.

Есть соотношение, как узнать излучаемую мощность:

Pизл = Iант^2 * Hант^2 / 1687

Например, ток антенны 2 Ампера, действующая высота антенны 10 м, тогда Pизл = 0,23 Вт

Пусть высота антенны станет 15 м. При этом можно ожидать что и ток в такую антенну пойдет "охотнее" и достигнет 3 А. Тогда Pизл=1,2 Вт! Это уже даже несколько больше разрешенного 1 ВТ ERP. То есть можно принять, что излучаемая мощность растет с увеличением действующей высоты антенны примерно как куб-четвертая степень! Увеличил вдвое - мощность возросла в 8 раз! А то и больше.

Ток антенны растет с увеличением ее размеров. Нет возможности сделать мачту высокой - делай полотно длинным. Нет достаточного расстояния между мачтами - делай полотно плоским из двух - четырех проводников идущих параллельно с разносом между ними 60-100 сантиметров. Делай снижение антенны (оно излучает!) тоже объемным - из двух- трех проводников.

Из чего делать полотно? Хорошо из полевки. Она крепкая и долговечная. Можно делать пролет полотна в сотню метров. Нет полевки - из биметалла, медного канатика или из многожильного провода в изоляции, лишь бы прочности хватило. Можно попробовать из стального оцинкованного тросика- омические потери тут еще не очень велики. Вертикальную часть лучше все же медную.

Распорки между проводами полотна - можно деревянные рейки, лучше пропитанные, покрашенные. Можно пластиковые трубки, но они на солнце становятся быстро хрупкими. У меня такие распорки разбил град летом, трубочки треснули и сломались. Деревянные стоЯт, как ни странно, дольше.

Провод полотна лучше чтоб был в изоляции, меньше корон будет зажигаться. Можно кстати СИП применять.

Как его вешать, это полотно? На полотне, на всем целиком, будет одинаково высокое напряжение! Оно будет равным на всех частях антенны - таким же, как в верхней части удлиняющей катушки. Каково оно? Прикинем на примере антенны, имеющей 40 метров длины и 10 метров высоты. Емкость такой антенны будет примерно 5пФ*10м + 6пф*40м = 290 пФ. Один погонный метр горизонтальной части дает 6 пФ, вертикальной 5 пФ. Для резонанса на 137500 Гц нужна будет удлиняющая катушка L=4620 мкГн. Характеристическое сопротивление почти 4 кОм (3990 Ом). То есть именно через такое сопротивление будет течь ток антенны. Пусть он у нас равен 2 А. Тогда на верхнем конце удлиняющей катушки и на всем полотне будет 8 килоВольт! При 3 А соответственно 12 кВ! Весьма прилично. То есть нужно конструктивно закладываться на примерно 20-30 килоВольт.

Отсюда возникают требования к изоляторам. Орешки, даже цепочка, тут не годятся - слишком близки провода к друг другу, всего пара сантиметров а то и меньше по поверхности изолятора. Когда он влажный и запыленный - ток потечет очень даже приличный. Нужны изоляторы, работающие на растяжение. Что-то вроде на чем вешают троллейбусные провода, лучше бы керамика. Чтобы расстояние по поверхности изолятора от полотна до оттяжки было ну сантиметров 10 хотя бы. Есть положительный опыт применения в качестве таких изоляторов отрезков пластиковой трубки, предназначенной для прокладки в ней электропроводки. Но она со временем на солнце становится хрупкой. Стеклянные работают хорошо. От Р-140 хорошо.

Что НЕ годится - любой пластик, который может обугливаться или черного цвета (в нем есть сажа). Как ни странно - стеклопластиковые и текстолитовые склонны к прогарам по той же причине - например по влаге/пыли начался разряд, материал начинает обугливаться и прогорает ветвящаяся проводящая дорожка. См. фото.

Ставьте два-три изолятора цепочкой. Первый к полотну - самый электрически прочный. Вторые и далее можно уже попроще.

Оттяжки. Не советую полипропиленовые шнуры и тому подобное. Отгорают в один момент в условиях влажной погоды, особенно если изоляторы не очень длинные. У меня так через секунду после подачи мощности свалились два полотна. При рассмотрении - шнур как будто зажигалкой переплавили в одном случае около изолятора, в другом - где оттяжка касалась ветки дерева. Ставьте лучше стальные тросики, можно даже хозяйственные в пластиковой оболочке.

Обратите внимание на заделку провода полотна в ушко изолятора. Не должно быть торчащих жилок! Обмотайте это место хорошенько изолентой, и тогда на острие или крутом изгибе не образуется коронный разряд. Корона шипит, излучает широкополосные помехи. От нее деградирует материал полотна в месте ее горения, проводник постепенно будет истончаться и когда-нибудь лопнет, полотно рухнет на землю.

Распорки, если снижение антенны сделано из нескольких проводов, либо хорошо изолируйте от полотна изолентой, либо наоборот соединяйте с ним электрически. Пластиковая распорка, будучи намоченной дождем, вдруг стала представлять из себя некоторую уединенную емкость, на которую пошел ток с ВЧ полотна. Был виден коронный разряд и на распорке образовался ветвистый прогар, см фото.

Где ставить удлиняющую катушку? Можно под антенной на табуретке, накрыв все это чем-то дождезащитным, типа пластикового домика или большой пластмассовой бочки, чтобы внутри было сухо. Можно и в доме, выведя провод от катушки к снижению антенны сквозь стену или оконную раму через проходной изолятор (через деревянную раму изолятор хотя бы в виде пластиковой трубки обязателен - иначе будет шипеть и дымиться во влажное время).

Если катушка отнесена от дома значительно - потребуется подавать на нее сигнал от передатчика коаксиальным кабелем. Тут нужно будет либо применить между катушкой и землей трансформатор на ферритовом кольце (что не очень хочется, но так делают), либо сделать в нижней части катушки отводы от части витков и подключать к ним центральную жилу (подбирая этими отводами согласование). Оплетку, конечно, присоединить к точке заземления (к нижнему концу катушки). Эти варианты я не пробовал, но другие коллеги могут рассказать лучше.

Катушку нужно несколько отнести от передатчика и проводящих предметов в комнате. Синтезатор тоже подальше от нее - могут быть наводки и он станет зависать.

Около катушки опасно находиться? Если возьмете в руки неоновую лампочку, она будет гореть на расстоянии 1-2 метров от катушки. Здесь длительное время быть не надо! Часами не сидите рядом, отойдите на несколько метров. Подходить и регулировать вариометр можно. Главное не трогайте катушку - пожжетесь ВЧ-током.

Имейте в виду, любой проводящий предмет, поднесенный к полотну антенны или к верхней части катушки - может вызвать ВЧ-дугу на себя. Он имеет емкость и на эту емкость охотно пойдет ВЧ-ток. Зрелищно бывает взять пассатижи с изолированными ручками и, поднеся к снижению, "вытянуть" дугу длиной в несколько сантиметром!

Как делать катушку? Проще всего, в самом деле, намотать на пластиковом ведре/ трубе диаметром не менее 20 см. Виток к витку изолированным проводом с диаметром жилы не менее 1 мм. Лучше потолще. Многожильные имеют свойство провисать со временем, такую намотку нужно крепить, "прошивая" витки леской. Намотка из одножильного провода ведет себя получше. Можно использовать и алюминиевый провод. Лучше всего работает литцендрат. Но и обычный провод тоже вполне нормально.

Как правило, вариометр размещают внутри главной катушки. Достаточно, чтобы подстройка давала изменение индуктивности в пределах 1 мГн. Можно делать отдельный небольшой вариометр точной подстройки и размещать его непосредственно у передатчика.

Конструктивно важно, чтобы внутри катушки не использовался стальной крепеж - гайки, оси, втулки и т.п. Сталь раскаляется в магнитном поле катушки. При токе 3-4 А она раскаляется сильно, плавит пластик. Можно туда ставить медь, латунь, алюмний. Но лучше бы поменьше металла.

Намотка должна быть именно однослойная, виток к витку. Намотка в два слоя или нечто подобное, имеющее заметную "межслойную" емкость - начинает сильно греться за счет ВЧ-тока, текущего через эту емкость и разогревающего изоляцию.

Некоторые использовали "корзиночную" намотку. Не пробовал, не могу ничего сказать.

Никогда не скручивайте избыток полотна/снижения антенны в бухточку - она загорится. У меня так было. Межвитковые емкостные токи опасны.

Сделайте все аккуратно, с некоторым запасом механической прочности и без большого страха перед всеми описанными явлениями. Они не так страшны, просто неприятно. Если увидите где-то что-то на полотне засветилось - ну, исправите это. Ничего страшного и сложного здесь нет!

Просто начните конструировать и все получится!

Здесь у нас есть статьи из Радио и еще кое-что: https://136.su/index.php/topic,199.msg9575/topicseen.html#msg9575

Может быть найдете полезное.

Попытаемся изложить здесь тезисы - как надо делать и как делать не стоит,из собственного опыта.

Далее рассмотрим наиболее распространенный "дачный" вариант: Г- или Т-образная антенна, натянутая между двумя мачтами над дачным участком. Удлиняющая катушка непосредственно между выходом передатчика и полотном антенны. Сказанное будет справедливо и для штыревой антенны с изолированным основанием и емкостной "шапкой-зонтиком" сверху.

Выходной каскад передатчика должен иметь выходной трансформатор с переключаемыми отводами вторичной обмотки. Пусть первичная обмотка содержит 5 витков (2 Х 5 витков для двухтактного каскада). Предположим, передатчик имеет подводимую мощность 480 Вт и питается от источника 48 Вольт. Ток получится 10 А. Ведем расчеты очень грубо, нас сейчас устроит прикидка с точностью "до полпорядка". Поэтому не учитываем форму импульсов тока и КПД и коэффициенты Берга. Так что положим, что нагрузочное сопротивление оконечного каскада должно быть примерно 5 Ом при данной мощности и Uпит.

Задача выходного трансформатора - преобразовать сопротивление цепи "удлиняющая катушка - потлотно антенны - земля" в эти самые 5 Ом. Каким может быть сопротивление антенной цепи? Оно складывается из омического сопротивления удлиняющей катушки (единицы Ом), сопротивления излучения полотна антенны (десятые если не сотые доли Ома - а веедь именно это сопротивление "излучает" радиоволны!) и сопротивление потерь в земле и окружении (десятки Ом). Таким образом, на самом деле выходной каскад нагружен на сопротивление потерь в земле! И именно с ним приходится согласовывать выход передатчика. Как - переключая отводы выходной обмотки.

Немного о земле. Потери в земле здесь имеются в виду ВЧ потери. Они всегда больше, чем сопротивление контура заземления, который по ГОСТУ не более 4 Ом. Вч сопротивление будет больше. Ток "смещения" с полотна антенны через пространственную емкость замыкается через землю на земляной конец выходной обмотки передатчика. Он, этот ток, потечет по поверхности и в глубине грунта как непосредственно под полотном антенны, так и несколько за ее пределами. Больше всего влияет грунт непосредственно под полотном. Хорошо бы постелить там что-то проводящее, противовесы, можно прямо в земле. Без противовесов, просто на кол заземления, тоже можно работать, особенно если грунт не сухой. Но лучше хоть несколько проводов проложить. Это позволит довольно заметно снизить Rземли, ток антенны прилично возрастет и излучаемая мощность возрастет в квадрате. Сказанное относится к горизонтальным токам, не принимающим непосредственного участия в излучении. На ДВ работает только вертикальная поляризация. Горизонтальная затухает очень и очень быстро.

Вторая составная часть Rземли, менее очевидная - потери в окружении, а именно в вертикальных проводящих предметах - деревья, высокие кустарники, металлические мачты и так далее. Ток в вертикальной части нашей антенны наведет в этих предметах паразитные токи, направленные таким образом, что они будут своим вторичным полем противодействовать нашему току антенны. Поэтому, помимо того, что наша полезная мощность будет рассеивается в нагревании предметов, появляется еще и кажущееся сопротивление от "противотоков". Мы пытаемся "вкачивать" мощность в антенну, а ток в ней растет очень вяло, намного хуже, чем нам ожидалось.

Пример: у меня на участке собран автоматический радиомаяк (https://136.su/index.php/topic,558.msg31899.html#msg31899) с зонтичной резонансной антенной. Как-то мне захотелось повещать мощным передатчиком 1500 Вт на имеющуюся на некотором удалении Г-образную антенну. Обычно мне удавалось получить ток антенны 4,2 А. А в этот раз включился, подбираю отводы выходного трансформатора - и никак ток не растет выше 1,8 А! Что за чудеса? Тут я вспомнил про антенну радиомаяка. Оказалось, в ее цепи наводился очень приличный ток, хорошо на выходе радиомаяка стоит мощный защитный разрядник - он вовсю светился! Как только отключил удлиняющую катушку от "зонтика" радиомаяка - на основном передачике сразу ток вернулся в норму.

Итак, полотно антенны и особенно его вертикальная часть должна быть удалена от деревьев и прочего хотя бы на десяток метров. Дальше влияние уже малозаметно.

Мы рассмотрели из чего складывается сопротивление антенной цепи. Его величина при очень хорошем АФУ будет порядка 20 Ом; при средних условиях, доступных радиолюбителю - 60-80 Ом; на песке/суглинке может получится и 100 и 150 Ом. С согласованием нам поможет выходной трансформатор. Первичка 5 витков, сопротивление в цепи выходного каскада нужно 5 Ом. Сделаем выходную обмотку с отводами от каждых 5 витков. Сопротивление будет трансформироваться как квадрат отношения витков. Получим такие соотношение выходного числа витков и трансформируемого сопротивления в антенной цепи:

5 витков - 5 Ом

10 витков - 20 Ом

15 витков - 45 Ом

20 витков - 80 Ом

25 витков - 125 Ом

Как видим, с увеличением числа витков согласуемое сопротивление стремительно растет, и не всегда можно получить желаемое согласование. Значит шаг витков нужно сделать либо меньше (от каждого второго витка), либо неравномерным - сначала через пять витков, потом, например, через 2 витка. Так будет конструктивно проще.

Еще лучше, сделать выходную обмотку из частей в "двоичной" пропорции: 1-2-4-8. В данном случае лучше будет 2-4-8-16 витков. Далее эти 4 обмотки можно коммутировать с помощью 4 переключателей, получая любое желаемое итоговое число витков от 2 до 30. Пример такой конструкции здесь https://136.su/index.php/topic,422.msg22899.html#msg22899

Теперь перейдем к конструкции полотна антенны.

Какой высоты нужны мачты? Ну чем выше тем лучше. 8 метров это наверное минимум-миниморум. При этом получатся неплохие результаты, Европу и G достигните. Хорошо начинает быть с высоты метров 12 и выше.

Есть соотношение, как узнать излучаемую мощность:

Pизл = Iант^2 * Hант^2 / 1687

Например, ток антенны 2 Ампера, действующая высота антенны 10 м, тогда Pизл = 0,23 Вт

Пусть высота антенны станет 15 м. При этом можно ожидать что и ток в такую антенну пойдет "охотнее" и достигнет 3 А. Тогда Pизл=1,2 Вт! Это уже даже несколько больше разрешенного 1 ВТ ERP. То есть можно принять, что излучаемая мощность растет с увеличением действующей высоты антенны примерно как куб-четвертая степень! Увеличил вдвое - мощность возросла в 8 раз! А то и больше.

Ток антенны растет с увеличением ее размеров. Нет возможности сделать мачту высокой - делай полотно длинным. Нет достаточного расстояния между мачтами - делай полотно плоским из двух - четырех проводников идущих параллельно с разносом между ними 60-100 сантиметров. Делай снижение антенны (оно излучает!) тоже объемным - из двух- трех проводников.

Из чего делать полотно? Хорошо из полевки. Она крепкая и долговечная. Можно делать пролет полотна в сотню метров. Нет полевки - из биметалла, медного канатика или из многожильного провода в изоляции, лишь бы прочности хватило. Можно попробовать из стального оцинкованного тросика- омические потери тут еще не очень велики. Вертикальную часть лучше все же медную.

Распорки между проводами полотна - можно деревянные рейки, лучше пропитанные, покрашенные. Можно пластиковые трубки, но они на солнце становятся быстро хрупкими. У меня такие распорки разбил град летом, трубочки треснули и сломались. Деревянные стоЯт, как ни странно, дольше.

Провод полотна лучше чтоб был в изоляции, меньше корон будет зажигаться. Можно кстати СИП применять.

Как его вешать, это полотно? На полотне, на всем целиком, будет одинаково высокое напряжение! Оно будет равным на всех частях антенны - таким же, как в верхней части удлиняющей катушки. Каково оно? Прикинем на примере антенны, имеющей 40 метров длины и 10 метров высоты. Емкость такой антенны будет примерно 5пФ*10м + 6пф*40м = 290 пФ. Один погонный метр горизонтальной части дает 6 пФ, вертикальной 5 пФ. Для резонанса на 137500 Гц нужна будет удлиняющая катушка L=4620 мкГн. Характеристическое сопротивление почти 4 кОм (3990 Ом). То есть именно через такое сопротивление будет течь ток антенны. Пусть он у нас равен 2 А. Тогда на верхнем конце удлиняющей катушки и на всем полотне будет 8 килоВольт! При 3 А соответственно 12 кВ! Весьма прилично. То есть нужно конструктивно закладываться на примерно 20-30 килоВольт.

Отсюда возникают требования к изоляторам. Орешки, даже цепочка, тут не годятся - слишком близки провода к друг другу, всего пара сантиметров а то и меньше по поверхности изолятора. Когда он влажный и запыленный - ток потечет очень даже приличный. Нужны изоляторы, работающие на растяжение. Что-то вроде на чем вешают троллейбусные провода, лучше бы керамика. Чтобы расстояние по поверхности изолятора от полотна до оттяжки было ну сантиметров 10 хотя бы. Есть положительный опыт применения в качестве таких изоляторов отрезков пластиковой трубки, предназначенной для прокладки в ней электропроводки. Но она со временем на солнце становится хрупкой. Стеклянные работают хорошо. От Р-140 хорошо.

Что НЕ годится - любой пластик, который может обугливаться или черного цвета (в нем есть сажа). Как ни странно - стеклопластиковые и текстолитовые склонны к прогарам по той же причине - например по влаге/пыли начался разряд, материал начинает обугливаться и прогорает ветвящаяся проводящая дорожка. См. фото.

Ставьте два-три изолятора цепочкой. Первый к полотну - самый электрически прочный. Вторые и далее можно уже попроще.

Оттяжки. Не советую полипропиленовые шнуры и тому подобное. Отгорают в один момент в условиях влажной погоды, особенно если изоляторы не очень длинные. У меня так через секунду после подачи мощности свалились два полотна. При рассмотрении - шнур как будто зажигалкой переплавили в одном случае около изолятора, в другом - где оттяжка касалась ветки дерева. Ставьте лучше стальные тросики, можно даже хозяйственные в пластиковой оболочке.

Обратите внимание на заделку провода полотна в ушко изолятора. Не должно быть торчащих жилок! Обмотайте это место хорошенько изолентой, и тогда на острие или крутом изгибе не образуется коронный разряд. Корона шипит, излучает широкополосные помехи. От нее деградирует материал полотна в месте ее горения, проводник постепенно будет истончаться и когда-нибудь лопнет, полотно рухнет на землю.

Распорки, если снижение антенны сделано из нескольких проводов, либо хорошо изолируйте от полотна изолентой, либо наоборот соединяйте с ним электрически. Пластиковая распорка, будучи намоченной дождем, вдруг стала представлять из себя некоторую уединенную емкость, на которую пошел ток с ВЧ полотна. Был виден коронный разряд и на распорке образовался ветвистый прогар, см фото.

Где ставить удлиняющую катушку? Можно под антенной на табуретке, накрыв все это чем-то дождезащитным, типа пластикового домика или большой пластмассовой бочки, чтобы внутри было сухо. Можно и в доме, выведя провод от катушки к снижению антенны сквозь стену или оконную раму через проходной изолятор (через деревянную раму изолятор хотя бы в виде пластиковой трубки обязателен - иначе будет шипеть и дымиться во влажное время).

Если катушка отнесена от дома значительно - потребуется подавать на нее сигнал от передатчика коаксиальным кабелем. Тут нужно будет либо применить между катушкой и землей трансформатор на ферритовом кольце (что не очень хочется, но так делают), либо сделать в нижней части катушки отводы от части витков и подключать к ним центральную жилу (подбирая этими отводами согласование). Оплетку, конечно, присоединить к точке заземления (к нижнему концу катушки). Эти варианты я не пробовал, но другие коллеги могут рассказать лучше.

Катушку нужно несколько отнести от передатчика и проводящих предметов в комнате. Синтезатор тоже подальше от нее - могут быть наводки и он станет зависать.

Около катушки опасно находиться? Если возьмете в руки неоновую лампочку, она будет гореть на расстоянии 1-2 метров от катушки. Здесь длительное время быть не надо! Часами не сидите рядом, отойдите на несколько метров. Подходить и регулировать вариометр можно. Главное не трогайте катушку - пожжетесь ВЧ-током.

Имейте в виду, любой проводящий предмет, поднесенный к полотну антенны или к верхней части катушки - может вызвать ВЧ-дугу на себя. Он имеет емкость и на эту емкость охотно пойдет ВЧ-ток. Зрелищно бывает взять пассатижи с изолированными ручками и, поднеся к снижению, "вытянуть" дугу длиной в несколько сантиметром!

Как делать катушку? Проще всего, в самом деле, намотать на пластиковом ведре/ трубе диаметром не менее 20 см. Виток к витку изолированным проводом с диаметром жилы не менее 1 мм. Лучше потолще. Многожильные имеют свойство провисать со временем, такую намотку нужно крепить, "прошивая" витки леской. Намотка из одножильного провода ведет себя получше. Можно использовать и алюминиевый провод. Лучше всего работает литцендрат. Но и обычный провод тоже вполне нормально.

Как правило, вариометр размещают внутри главной катушки. Достаточно, чтобы подстройка давала изменение индуктивности в пределах 1 мГн. Можно делать отдельный небольшой вариометр точной подстройки и размещать его непосредственно у передатчика.

Конструктивно важно, чтобы внутри катушки не использовался стальной крепеж - гайки, оси, втулки и т.п. Сталь раскаляется в магнитном поле катушки. При токе 3-4 А она раскаляется сильно, плавит пластик. Можно туда ставить медь, латунь, алюмний. Но лучше бы поменьше металла.

Намотка должна быть именно однослойная, виток к витку. Намотка в два слоя или нечто подобное, имеющее заметную "межслойную" емкость - начинает сильно греться за счет ВЧ-тока, текущего через эту емкость и разогревающего изоляцию.

Некоторые использовали "корзиночную" намотку. Не пробовал, не могу ничего сказать.

Никогда не скручивайте избыток полотна/снижения антенны в бухточку - она загорится. У меня так было. Межвитковые емкостные токи опасны.

Сделайте все аккуратно, с некоторым запасом механической прочности и без большого страха перед всеми описанными явлениями. Они не так страшны, просто неприятно. Если увидите где-то что-то на полотне засветилось - ну, исправите это. Ничего страшного и сложного здесь нет!

Просто начните конструировать и все получится!

Здесь у нас есть статьи из Радио и еще кое-что: https://136.su/index.php/topic,199.msg9575/topicseen.html#msg9575

Может быть найдете полезное.